ブログ・お知らせ

【サイエンスショー裏話】「時間のけんきゅう」オトナ版~燃焼時計のひみつ~

- 03_自由研究,理科

SDGsアドバイザーが講師をつとめる、兵庫県の理科実験教室、キッズアース播磨町校です。

過去に何度か実施させて頂いております「時間のけんきゅう」。

6月10日の「時の記念日」を前に、「あかねカレッジ」にて、明石市民の方にお話をしてきました。

このblogでは、いつも全体の流れをお話してきましたが、今回は「燃焼時計」について少し深くお話したいと思います。

【燃焼時計】

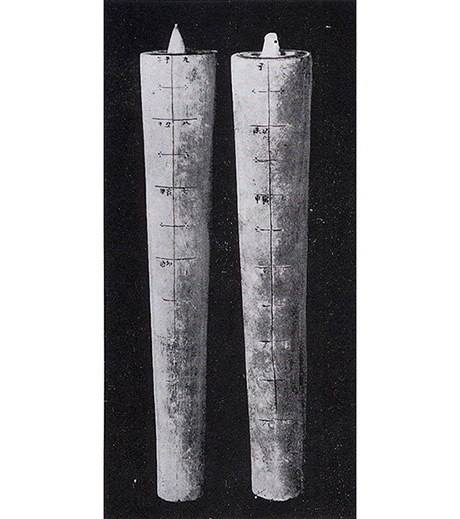

「燃焼時計」で分かりやすいのは、ロウソクを使った時計です。

(写真はいずれも 燃焼時計の誕生 | THE SEIKO MUSEUM GINZA セイコーミュージアム 銀座 より)

ロウソクは一定のスピードで燃えるので、どこまで燃えたかで、時間をはかることが出来る、という仕組みです。

右の写真はランプ時計。

ランプオイルを入れるところをガラス張りにしておけば、どれだけ減ったかで燃焼した時間が分かります。

材質が均一であり、燃えている間に周囲の環境が変わらなければ、燃えるスピードはほぼ一定のはずなので、時間をはかるには良い方法ですね。

【香盤時計と仏教】

さて、私も、以前、どこかのお寺で見たことがあり、おそらく写真も撮ったと思うのですが、どこで見たかが思い出せず…さて、どこで見たものやら、なのですが、「香盤時計」という、お寺さんなどで使われる時計の一種を紹介いたします。

これは明石市立天文科学館で撮影したもの。

灰の上に一筆書きの模様の入った型を載せ、型に沿って香を固め、これに火をつけると、お香が一定のスピードで燃えますので、目盛りをつけて時計として使うのです。

時間がきたら香りが変わる、なんてオシャレな使い方や、ある場所に来ると糸が焼き切れて鈴が落ち、時間を知らせる、なんて使い方もあったそうです。

去年、小学生相手にお話をした時に、ダメもとで、”見たことあるか“と聞きましたら、「見たことある!おばあちゃんが毎日作っている!」というお子さんがおり、びっくりしました。

セイコーミュージアムさんで紹介されている、「作っている」動画はこちらです。

仏具屋さんで買うことも出来ます。

まぁ、これはかなりの高級品で、安いものだと5万円台から…いやはや、お寺さんの経営も大変です。

|

|

宗派による模様の違いもあるそうで、高野山では梵字を象った一筆書きに香を詰めるそうです。

常香盤の実験工作、面白そうなので、やってみたいですね。

【線香時計】

常香盤でなくとも、普通のお線香や蚊取り線香でも時間をはかることは出来そうです。

時計の博物館 THE SEIKO MUSEUM GINZA セイコーミュージアム 銀座さんのサイトでは「線香時計 」が、下記の写真とともに紹介されています。

線香をたくさん立てることが出来るようになっている、不思議なつくりです。

さて、落語の演目に「立切れ線香」、あるいは「たちきり」「たちぎれ」というものがあります。

ジャンプ連載中の落語マンガ『あかね噺』では、主人公の兄弟子が披露しておりました(単行本13巻収録)

|

|

『あかね噺』は、落語界を舞台にした、非常に面白い話で…となると脱線になりますので、今回は割愛。

話を戻して、この「立切れ線香」のお噺の中で紹介されていますが、かつて、いわゆる花街では、お線香を買いまして、その線香1本が立ち消えるまでの時間、芸者さんと遊ぶことが出来たとか。

芸者さんの側では、これで給与が計算されたということです。

さきほどの写真の線香時計、このための「時計」なのです。

=====

ちなみに、この線香、とても高価なもので、今の金額に換算すると、江戸時代は線香1本30分2万円というのが相場。

もちろん、お線香自体が高価なわけではなく、いわば「遊び賃」として、高く売られていたわけです。

そして、1本30分の間、場を持たせることが出来れば一人前とされ、これが「一本立ち」の語源とのこと。

ここまで聞いて、

“ははぁ、分かった、線香が高い金額で売買されるのを見て、線香自体が高いと思い込む噺だね”と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

落語には、そういうネタのお話もありますが、この「立切れ線香」は、そうではなく、人情噺として、全く別のオチが用意されております。

公式で公開されている落語では、林家菊丸さんの「立ち切れ線香」がありました。

=====

日頃は小学生対象でお話をしていますので、さすがに色街を舞台にした「線香時計」のお話をする機会はなかなかありません。

まぁ、今回は大人向けだった、というのもあるのですが、実は、「お香を使った時計を見たことありますか?」とお伺いしたところ、おずおずと手を挙げられた方が、いらっしゃいまして。

“どちらでお見掛けになられたんですか?”

「京都で」

”さすが京都ですね。どちらの寺院さんですか?“

「いや、お寺さんではなくて」

“神社仏閣ではない?”

「ええ、置き屋さんで」

という話になったのです。

まさに、リアル「立切れ線香」!

今でも、花街では、線香で時間がはかられているのですね。

長いお話となりましたが、ここらで、私の線香も立切れとなりそうですので、失礼いたします。

「燃焼時計と立切れ線香」の一席でしたm(__)m

オススメ記事

-

- お知らせ

-

- お知らせ

-

- 04_イベント・講演会,05_見学・おでかけ,理科

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bcc001e.8a278b37.4bcc001f.d3cf6231/?me_id=1251000&item_id=10008934&pc=https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/butsudansyokunin/cabinet/ji/rq1.jpg?_ex=240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/01f12f9d.886fdd9f.03b64288.28fe6115/?me_id=1213310&item_id=21332402&pc=https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1656/9784088841656_1_3.jpg?_ex=240x240&s=240x240&t=picttext)